Vorbemerkung: Dieser Text ist eine Sammlung von Gedanken. Die aktuelle Diskussion um die Bundeswehr bewegt mich mehr, als ich erwartet hätte. Gleichzeitig habe ich gerade nicht die Zeit, mich intensiv mit den zahlreichen Themen zu befassen. In diesem Sinne bitte ich um Verständnis, wenn das ein oder andere noch unausgereift ist – und freue mich über konstruktive Beiträge.

Wir haben in der Kommunikationsagentur, in der ich arbeite, einen Leitgedanken: Die Herausforderung öffentlicher Kommunikation ist die Integration unterschiedlicher Perspektiven.

Ein anderer Leitgedanke, den ich gerne nutze, um anderen – beispielsweise auch Studierenden – zu erklären, was ich beruflich mache, geht so: Ich beginne mit der Frage, ‚Was ist ein Unternehmen? Was ist eine Organisation?‘ Darauf kommen in der Regel viele richtige Antworten. Sie erfassen aber in der Regel nur selten die kommunikative Perspektive. Um diese zu erläutern benutze ich dann das folgende Bild: Unternehmen und Organisationen sind Geschichten. Diese Geschichten setzen sich aus allen Erzählungen über das Unternehmen oder die Organisation zusammen, und jeder kann dabei mitreden.

Das mag dem ein oder anderen vielleicht zu abstrakt oder verkopft klingen. Ich find es sehr lebensnah. Gerade jetzt. Denn auch die Bundeswehr ist eine Geschichte, und zwar eine, bei der die Erzählungen derzeit weit auseinander laufen. So weit, dass zahlreiche Akteure daran scheitern, die unterschiedlichen Perspektiven zu integrieren – allen voran Ursula von der Leyen und ihre Beraterinnen und Berater.

Damit wir uns nicht falsch verstehen. Eine einseitige Schuldzuweisung – auch an die Ministerin – wird den Problemen, vor denen die Bundeswehr steht, nicht gerecht. Mit Schwung vorgetragene Forderungen, die Ministerin müsse zurücktreten, sind Teil des politischen Spiels. Sie beantworten aber nicht die Frage, was danach geschehen soll, und vor allem nicht, was denn eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger anders machen sollte.

Um ansatzweise zu erfassen, was dort gerade – aus kommunikativer Sicht – passiert, formuliere ich die folgende Hypothese: Es gibt zu viele Bundeswehren und es fehlt eine strategische Erzählung, die diese Bundeswehren zusammen hält. Diese Bundeswehren hat die aktuelle Verteidigungsministerin nicht allein zu verantworten, aber sie muss sie führen. Dabei muss sie mit fundamentalen Problemen umgehen, die sich teilweise über Jahrzehnte entwickelt haben.

Kommunikativ interessant ist dabei, dass Ursula von der Leyen und ihre Administration sehr viele dieser Problem erstmals sichtbar gemacht hat. Das ist ein echtes Verdienst, auch wenn es natürlich ein alter politischer Trick ist, zum Auftakt einer Amtszeit vermeintlich schonungslos Bilanz zu ziehen, um sich dann dafür feiern zu lassen, dass man die Probleme in den Griff bekommen hat. Was von der Leyen vermutlich nicht ahnen konnte: Sie hat die Büchse der Pandora geöffnet – und aus der drängen immer neue Geschichten, die zeigen, wie desolat der Zustand der Bundeswehr – oder besser: der verschiedenen Bundeswehren – wirklich ist.

Genau diese Geschichten aber bekommt das Ministerium jetzt nicht mehr in den Griff. Im Gegenteil: Es scheint, als habe sich im Ministerium rund um die Ministerin ein kleiner Kreis politischer Beamter und Berater gebildet, die ihre eigene mediale Inszenierung mit der Wirklichkeit verwechseln und sich – vielleicht berauscht von ihrer nationalen Aufgabe – gegen alle anderen Erzählungen abschotten. Die vielleicht tatsächlich glauben, dass die außerordentlich erfolgreiche und gut gemachte YouTube-Serie „Die Rekruten“ einen Eindruck davon vermittelt, was es bedeutet Soldat oder Soldatin zu sein. Das zumindest würde erklären, warum der Kommunikationschef des Ministeriums, Jens Flosdorff, die Frage nach einem Veteranenkonzept der Bundeswehr lapidar damit abtut, das sei ja bloß eine Maßnahme zur Öffentlichkeitsarbeit für Reservisten und daher nicht dringlich.

Problematisch daran ist, dass er sich dabei auf vermeintliche Autoritäten verlassen kann, allen voran den Generalinspekteur der Bundeswehr. Bereits 2012 hatte Volker Wieker unter dem Titel „Soldat sein heute“ seine Leitgedanken zur Neuausrichtung der Bundeswehr veröffentlicht. Ich hatte mich damals mit dem Text auseinandergesetzt und ein Fazit formuliert, dass sich vielleicht lohnt, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse nochmal gelesen zu werden:

Was aber, wenn genau diese geistige und sittliche Verfassung sowie das innere Gefüge der Truppe schon längst nicht mehr im Takt sind? Was, wenn das einzige, was noch in Takt wäre, der Zusammenhalt der Einheiten im Einsatz sowie die Affirmation der Generalität gegenüber der Politik wären?

Wenn das so ist – und einiges spricht dafür – müssen wir aber auch feststellen, dass nicht nur das Ministerium in seiner selbst gebauten Filterblase gefangen ist. Auch diejenigen, die die Ministerin heftig kritisieren und dabei teilweise die Grenze zur Illoyalität weit überschreiten, schaffen es nicht, über die Grenzen ihrer Welt hinaus zu denken und das Gesamtbild zu sehen. Sie tragen ihren Teil dazu bei, dass aus der einen Bundeswehr – die es eigentlich sowieso nie gab – viele Bundeswehren werden, und jeder scheint zu glauben, dass genau seine Bundeswehr die einzig richtige ist.

Im Laufe der Zeit sind so unter anderem entstanden:

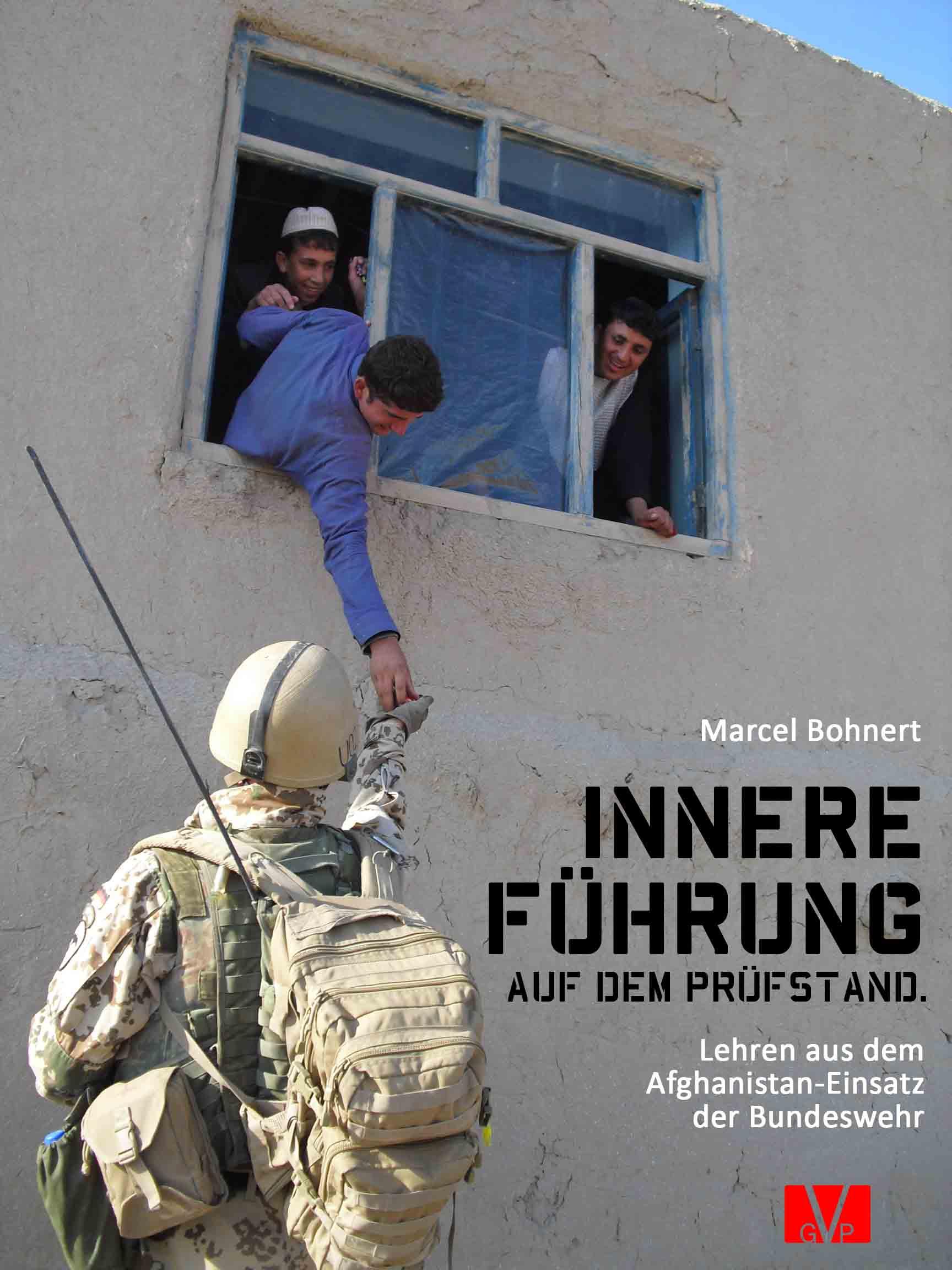

- eine Einsatz-Bundeswehr, die von der Realität in Afghanistan, in Mali, im Irak geprägt wurde, und die sich dann auch noch in eine Kampf- und Lager-Bundeswehr aufgespalten hat. Eine hohe Bedeutung hat hier die Kampf-Bundeswehr. Diese wurde mit fragwürdigem Mandat, mangelhafter Ausrüstung und unklaren Regeln in den Kampf gegen einen rücksichtslosen Feind geschickt. Und während sich vor Ort die Soldatinnen und Soldaten sehr schnell darüber im Klaren waren, dass sie im Krieg waren, wurde im politischen Berlin an der Erzählung von einer erfolgreichen Friedensmission festgehalten. Diese Erzählung brach spätestens nach dem Karfreitags-Gefecht und dem von einem deutschen Oberst befohlenen Bombenangriff auf gestohlene Tanklaster bei Kunduz zusammen.

- eine Ausbildungs-Bundeswehr, in der vor allem Offizieranwärter abgeschottet von den Menschen, die sie später einmal führen sollen, ausgebildet werden.

- eine Rüstungs-Bundeswehr, die nach Jahrzehnten einer rigorosen Sparpolitik und Kungelei mit der Industrie feststellen muss, dass sie strukturell und personell kaum in der Lage ist, die Truppe mit dem Gerät zu versorgen, dass diese dringend braucht.

- eine Veteranen-Bundeswehr, in der ehemalige Soldaten der guten alten Zeit hinterher trauern.

- usw., usf.

Wenn das, was ich skizziert habe, auch nur ansatzweise stimmt, heißt das nichts anderes, als dass der Führungsverbund der Bundeswehr zusammengebrochen ist. Denn es gibt nur noch wenig, was diese Bundeswehren zusammenhält. Unterschiedliche Bundeswehren stehen sich teilweise diametral gegenüber. Die Identifikation mit dem Beruf, die früher über Teileinheit, Einheit, Verband, Großverband, Truppengattung verlief, ist zu einer Überidentifikation mit der eigenen Perspektive geworden – auf allen Seiten. Die Bundeswehr ist in einer fundamentalen Krise, und – es gibt dazu keine Alternative – diese Krise muss von allen Beteiligten gemeinsam gelöst und von der Spitze geführt werden, oder sie wird sich weiter in ihre Einzelteile zerlegen.

Die Enttäuschung vieler Soldatinnen und Soldaten über die Pauschalkritik der Ministerin zeigt, dass die eine Bundeswehr immer noch einen geeigneten Identifikationsrahmen bietet und die Menschen sich nach dieser Identität sehnen. Wenn Ursula von der Leyen diese Menschen wirklich führen will, ist es spätestens jetzt höchste Zeit, dass sie sich auf sie zubewegt. Ein erster Schritt wäre, die Kritikfähigkeit, die sie von der Truppe fordert, auch selbst zu beweisen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie und ihre Stab dazu in der Lage sind. Aber es wäre wichtig.